时间:2023-03-31 09:34

人气:

作者:admin

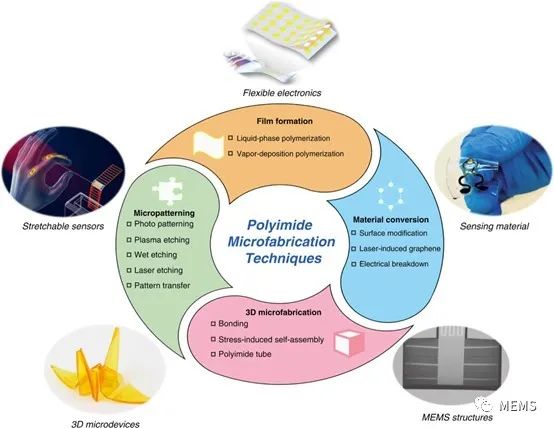

聚酰亚胺(PI)凭借其高热稳定性、机械强度、耐化学性、介电性能和生物相容性等综合特性,已广泛应用于微电子、传感器、储能、生物医学和航空航天等领域。作为一类重要的商业化聚合物,聚酰亚胺被制造为薄膜、纤维、泡沫、复合材料和粘合剂等形式。

聚酰亚胺纳米纤维和纳米复合纤维具有各种高价值的应用,例如气体分离膜、电池隔膜以及组织支架等。自20世纪90年代以来,聚酰亚胺薄膜已被应用于MEMS传感器件的开发。2021年,全球聚酰亚胺薄膜市场规模达到了22亿美元,聚酰亚胺薄膜被用于各种高科技领域,包括太阳能电池、柔性显示器、柔性印刷电路板、器件封装以及柔性传感器等等。

不过,迄今为止聚焦聚酰亚胺薄膜微制造(microfabrication)技术的综述还很少。1994年,Frazier等人回顾了用于制造金属微结构的光敏聚酰亚胺和等离子体蚀刻工艺。1995年,Frazier讨论了石墨/聚酰亚胺复合材料的传感器应用。2007年,一篇关于微型传感器和执行器新材料的综述介绍了聚酰亚胺的加工技术,包括湿法蚀刻、干法蚀刻、光刻和激光烧蚀等。2016年,Kim和Meng综述了聚合物微制造技术的发展,其中简要讨论了聚酰亚胺的微制造策略。

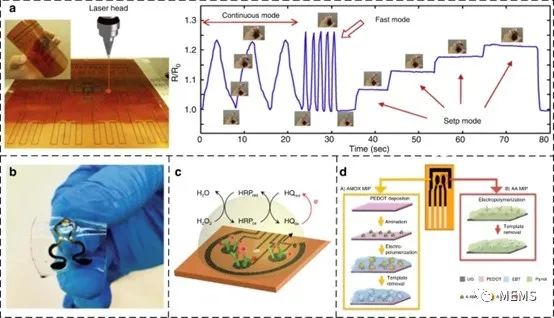

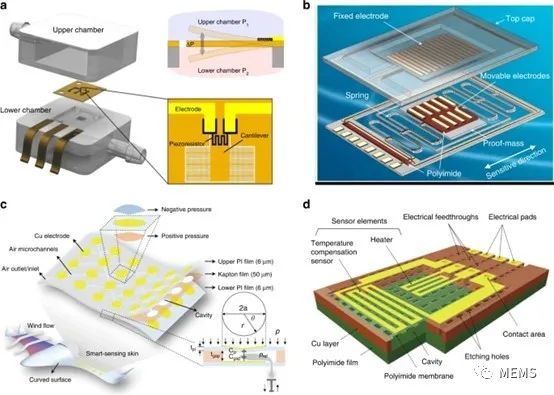

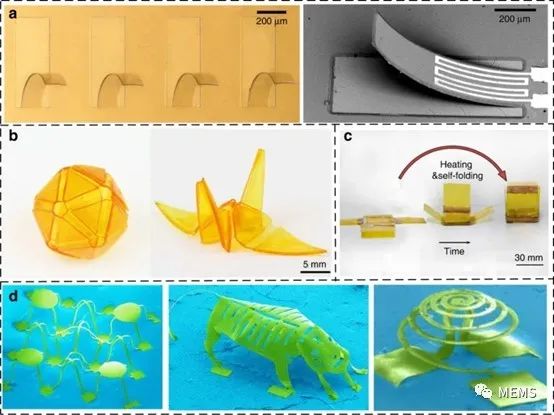

随着MEMS和柔性电子技术的迅速发展,近年报道了一系列聚酰亚胺薄膜和纳米复合薄膜的制造新技术。例如,激光诱导石墨烯(LIG)技术已被广泛用于机械和化学传感器。聚酰亚胺薄膜的干法刻蚀和应力诱导自组装策略也已广泛应用于可拉伸电子器件和柔性3D微器件。

聚酰亚胺的热键合和粘合剂键合在微流控、柔性传感器和MEMS异质集成中展示了各种应用。因此,很有必要回顾聚酰亚胺传统微机械加工技术的30多年积累,全面总结近年新开发的制造策略。

据麦姆斯咨询介绍,北京航空航天大学蒋永刚教授课题组近期系统地总结了成膜、材料转换、微图案化和3D微加工背后的聚酰亚胺微制造技术。此外,还重点介绍了聚酰亚胺微制造技术在MEMS传感器和柔性电子器件中的代表性应用。该研究成果已经以“Microfabrication of functional polyimide films and microstructures for flexible MEMS applications”为题发表于Microsystems & Nanoengineering期刊。

聚酰亚胺微制造技术及其应用

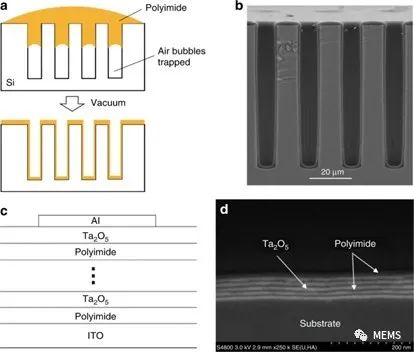

聚酰亚胺真空辅助旋涂和气相沉积

通过聚酰亚胺热解的柔性传感器

聚酰亚胺的微图案化

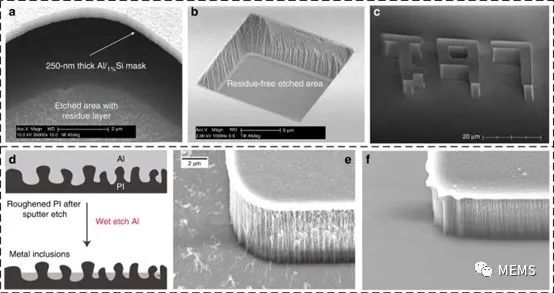

为了满足柔性MEMS对聚酰亚胺微结构日益增长的需求,已经开发了各种微图案化技术,包括光刻、干法蚀刻、湿法蚀刻、激光蚀刻和图案转移。研究人员总结了这些微图案化方法的机理和技术细节。

利用干法蚀刻进行聚酰亚胺图案化

图案化聚酰亚胺的器件应用

3D聚酰亚胺结构的微制造

利用传统MEMS技术获得3D结构一直存在技术挑战。研究人员总结了3D聚酰亚胺结构的键合和自组装过程。此外,还讨论了基于聚酰亚胺管的微制造技术所取得的进展。

聚酰亚胺3D结构

总结与展望

聚酰亚胺2D/3D微结构在MEMS传感器和柔性电子领域的广泛新兴应用,为总结成熟的微制造技术并开发新的微制造和组装方法提供了动力。研究人员聚焦聚酰亚胺微制造,介绍了其沉积、图案化、键合和组装技术及其各自应用。

尽管MEMS技术的悠久历史为聚酰亚胺的微制造奠定了坚实的基础,但随着材料科学的创新和柔性电子技术的迅速发展,兴起了新的制造方法,如聚酰亚胺纳米复合膜EBD、基于FEP的聚酰亚胺键合以及聚酰亚胺管实验室等。

技术挑战包括高分辨率PSPI的开发、聚酰亚胺与各种聚合物的集成、局部LIG和EBD工艺均匀水平的提高、HAR聚酰亚胺微结构的等离子体蚀刻以及3D聚酰亚胺器件的批量制造等。

基于新型聚酰亚胺的多模态柔性传感器、微导管和软机器人存在巨大的市场机遇,需要聚酰亚胺制造技术的不断进步。研究人员认为,一个潜在的技术方向是在中等温度下在聚酰亚胺膜上沉积功能性有机/无机材料,以扩展基于聚酰亚胺的传感器和执行器的换能机制。

另一种重要的制造技术是具有高空间分辨率聚酰亚胺微结构的3D或4D打印,为开发多功能聚酰亚胺器件提供一种通用方法。过去几十年来,硅基MEMS与集成电路的集成在技术演进中取得了巨大成功,赋予产品高附加值。

同样,聚酰亚胺传感器与柔性电子器件的集成也存在巨大的需求和机遇。研究人员预计,通过标准化聚酰亚胺的微制造工艺和其他智能材料的异质集成,有望迎来聚酰亚胺基柔性传感器、电子器件及集成系统的新时代。

审核编辑:刘清

https://file.elecfans.com/web1/M00/82/2B/pIYBAFw2-D